Magic Point

「ルーファウスさま!」

血相変えたツォンが駆け込んできて、ルーファウスはびくりと振り返った。

同時にその前に蹲っていた影が跳ね上がる。

乾いた銃声が三度響いた。

どさり、とそれは床に沈む。

歪な五本の脚をびくびくと動かしているが、もう起きあがる気配はない。

「お怪我は!?」

駆け寄って腕を掴む。

「ああ、こんな」

白いスーツの袖は引き裂かれ、血に染まっている。

「すまない」

ルーファウスはそれ以上ツォンが何か言う前に先手を取って相手の口を封じた。

「軽率だった。本社内といえど、一人で歩くべきではなかった」

「…」

ツォンは小言を言う間を奪われて渋い顔をする。

「分かっておられるならば結構です。特にここは危険ですから、決して一人ではお入りにならないように。あのようなモンスターが時折うろついているようですので。そもそも貴方には御用のない場所でしょう?」

「ああ…」

ルーファウスは気のない返事と共に顔を外らす。

「おわかりですか?」

「…が」

「なんです?」

「セフィロスがいると思ったんだ…」

それでツォンはようやくこの少年が一人でこのフロアへやって来たわけを了解した。

67階。

宝条博士の研究室があるこのフロアで、先月ルーファウスはセフィロスと出会ったのだ。

だから今日も社にやって来て真っ先にここを訪れたのだろう。

連絡に多少の行き違いがあったのか、ツォンがエントランスに出向いたときには、子供はもういなかったのだ。

セフィロスはソルジャーとはいえまだ年若く、正式の社員というわけでもない。

他の部署と違って仕事の邪魔をしているという意識も湧かない分、気軽に会えると思ったのだろう。

ところが来てみれば主は不在、待っていたのは放し飼いのモンスターだったというわけだ。

それにしても、小物とはいえモンスターに襲われて怪我を負ったにも関らず平然としている――少なくともそう見える――子供には恐れ入る。

下手をすれば命がないところだったというのに。

幸いにも傷はそう大きくはなさそうだったが、にじみ出す血は袖を濡らし床に滴っている。

痛みもあるだろうに、そんなことの全てより彼にとってはセフィロスに会えなかったことの方が大問題のようだった。

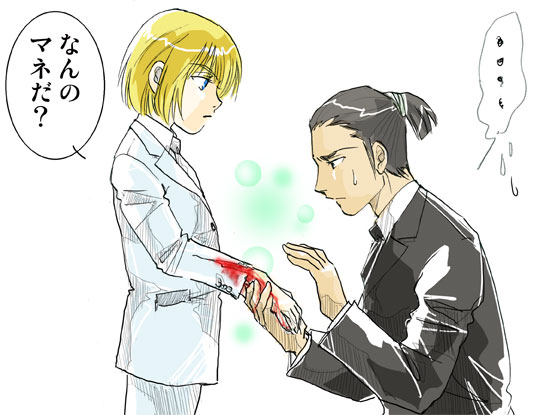

「とにかくまず手当を」

傷に手をかざしケアルを発動する。

訝かしげなルーファウスの声に、ツォンは目を見開く。

「ケアルが…効かない?」

「ケアル? ああ、それがマテリアというものか」

ルーファウスはツォンのブレスレットに付けられた白色のマテリアを物珍しげに眺めた。

「ご覧になるのは初めてですか」

「ああ…。どうやって使うんだ?」

「それは後でお教えします。医務室へ参りましょう」

手早く傷をハンカチで縛り、少年をを急き立てる。

「魔法感受性?」

初めて聞く言葉に、ツォンは医師をまじまじと見る。

「一般的にはあまり認識されていないことですがね」

と前置きして医師は説明しだした。

「ケアルなどの回復魔法は、受ける側にも魔法の能力が必要なんです。MP値が低ければ、それなりの効果しか上がりません」

きょとんとした顔で聞いていたルーファウスが、口を開く。

「それは私には魔法の能力が無いということか?」

「残念ながら。極めて低いとしか申し上げられません」

「なるほど」

さして残念そうでもなく頷くルーファウスを前に、ツォンは厄介なことだと内心舌打ちをする。

マテリアが使えなければ、彼が自分で身を守る手段は物理的なものしかない。

しかも回復魔法も効かないとなると、もしもの時ルーファウスを助けるのにも困難がつきまとう。

怪我をさせることは極力避けねばならない。

自分たちなら軽傷ですむような傷でも、命取りになる可能性があるということだからだ。

もちろんそんな事態に陥らないよう警戒するのが自分たちの仕事だ。

しかし、神羅カンパニーの後継者であるという子供の立場は、どんな警備を以てしても『もしも』があり得ないとは言えないものなのだ。

現に今日とて、事もあろうに本社内でこのような怪我を負わせてしまった。

カンパニーは外部にも内部にも危険を山ほど抱えている。

プレジデントはこのことをご存じなのだろうか。

この不始末の報告と共に、それについては進言しなければならないとツォンは思う。

「驚きました。当然貴方の警護は外されるものと思っていましたから」

次に子供が本社を訪れたのは3ヶ月後のことだった。

まだ9才かそこらの子供を社へ連れてくるのは単なる父親の気まぐれだ。

いくら将来カンパニーを継ぐことが想定されているとはいえ、小学生が社内をうろついても得るものがあるとは思えないし、社員にとっては仕事の邪魔でしかない。

実際ツォンもこの子供が来るたびに世話を押しつけられるのには些か閉口していたのだ。

噂に聞いていような我が儘坊ちゃんではない。

かといって、可愛らしいいい子というわけでもない。

子供らしくない冷たく冴え冴えとした美貌と、必要最低限しか発しない言葉。

その言葉もおよそ子供らしいところは無く、会見相手に向けられるものと自分たち社員に対するものとは見事に使い分けられて厭味なくらいだ。

その言葉の裏で彼が何を考えているのかは、容易に察せられない。

敢えて言うならば、カンパニーの後継者たるルーファウス・神羅は、薄気味の悪い子供だった。

「先日のことは私の落度であっておまえの責任ではない。あんな事でおまえの経歴に傷を付けるのは不本意だ。だから、父にはそう言った」

それはありがた迷惑というものだ、とツォンは心の中で嘆息する。

この件で子供の世話を外されるなら、結構なことだとすら思っていたのだ。

タークスに配属されたばかりのツォンは、今仕事が面白くて仕方がない。

世界企業たる神羅カンパニーの極秘任務を扱う部署であるタークスは、誰からも一目置かれる存在だ。

決して綺麗事では済まされない仕事であり、その黒い制服は社内でも畏怖の対象だった。

少数精鋭であるが故に仕事は多岐にわたり、毎日が目の回るように忙しい。

それが『VIPの護衛』という名目ではあるが、実質的には『子供のお守り』のために一日潰されるのは、これを不本意といわずして何と言おうか。

そもそも社長がこんな子供を会社へ連れてくること自体が間違っているのだ。

だが、子供が自分を気遣ってくれたことには少しばかり驚いた。

そんなことをするような子だとは思っていなかったのだ。

見上げてくる目は蒼く澄んで真っ直ぐだ。

翳りのないその瞳を見返しながら、思ったよりも情のある子なのかもしれないとツォンは初めて意識した。

「ありがとうございます。ルーファウスさま」

笑いかけてやると、子供は喫驚したように目をしばたたいた。

「それでは訓練所の方へ参りましょうか。貴方に銃の扱いをお教えするようにと、言いつかっています」

「そうか」

子供の顔から表情が消える。

真っ直ぐ前を見据えながら、ゆっくりと口を開いた。

「その前に研究室のフロアへ寄っても良いだろうか」

「今日はセフィロスは訓練に出ているようですよ」

「ああ、そうじゃない。研究員と話してみたいことがあるんだ」

「はあ」

それまではいつも、この呆れるほどに広い本社ビル内を案内して廻るだけだった。

社長が息子を伴ってくるのはたいてい、取引先との会見やマスコミの取材が入っているときだ。

少しずつ後継者である息子の姿を露出していこうとの考えなのだろう。

その会見や取材が終わると子供は少しの時間、社内を歩くことを許可されていた。

これもまた、社員に対するプレゼンテーションなのだと思う。

実際、無表情で歩いているときは作り物めいて見える整った顔が、ひとたび微笑むとその場にいる者全てを魅了せずにはおかない。

その効果は、プレジデントも子供本人も、十分に承知しているのだ。

だから子供が社内を歩き回るのはそれなりに意味のあることではあったのだが、それなり以上のことではなかった。

個人的にある部署の人間と話したいなどと言い出すとは、今まで思ったこともない。

ツォンは子供の意図が読めず、疑問を胸にしまいながら67階へ向かった。

子供はなにやら真剣に一人の研究員と話し込んでいる。

後に控えてその様子を眺めながら、ツォンはこの子供の内実を見誤っていたことに再び気づかされていた。

本社科学部門の研究員といえば、科学者としては世界のトップクラスだ。

それを相手に対等に渡り合っている様子はとても9才の子供とは思えない。

もちろん相手は社長ジュニアに遠慮してはいるのだが、それを差し引いても大人の仕事を邪魔している子供の図ではなかった。

話している内容は『MPが無くともマテリアを発動することは出来ないか』という荒唐無稽と思えるものだったが、このフロアに来てすぐに迷いもなく一人の研究員に話しかけたところを見れば、前もって誰と話し合うか決めていたことは確かだった。

そこからは、彼がこの会見のためにきちんと情報を収集していたことが伺えた。

年齢を考えるとそれだけでも驚きだが、専門用語を交えながらの会話は、ツォンにも難解だ。

子供が神羅カンパニーの跡継ぎとして最高の教育を受けているであろうことは想像に難くないが、その能力自体も相当に高そうだ。

いつもあまり口を開かず、ただ社員の話を聞いては肯定くばかりだった彼を、温和しいだけの平凡な子供だと思っていたが、どうやらそれはとんでもない勘違いだったらしい。

それにしてもあの時は平然とした顔をしていたが、やはり魔法の能力が無いことをこの子が気にしていたのかと思うと、そこだけはやけに子供らしく可愛いところを見た気がして微笑ましかった。

研究員が子供の提示した課題に興味を持ったことは確かだった。

しばらく話し合った後、子供は研究員の耳に唇を寄せて何事か囁いた。

研究員はひどく嬉しそうな顔をしたが、ツォンは心の底で不快な気持ちが沸き上がるのに驚いた。

――いったい何に対して?

自分の気持ちを測りかね、ツォンは子供を急かした。

「そろそろお時間ですよ、ルーファウスさま。もうよろしいでしよう?」

「ああ。分かった。では、いい報告を期待している」

およそ子供らしくないセリフを口にしながらも、小さな手を振る動作は妙に可愛らしい。

そのアンバランスさがひどく魅力的だ。

もしかしたらこの子供は、神羅カンパニーの後継者としてこの上なく相応しいのかもしれない。

ツォンは初めてそう思った。

それ以上の感情を自分が彼に対して持っていたことにツォンが気づくのは、ずっと後のことになる。

追記

幼いルーファウスの提案はやがてマテリア援護という形で実を結ぶ。

それはタークス独自のシステムとしておおいに彼らを助けることになり、ひいてはルーファウス自身、ツォンの命をも救うこととなるのだが、それはまた後の話である。

あとがき